Fachartikel

Nullvergütung bei negativen Börsenstrompreisen und weitere Konstruktionsfehler des Solarspitzen-Gesetzes

Das Solarspitzen-Gesetz generiert unnötige Einspeiserampen und bremst obendrein den weiteren Photovoltaik-Ausbau im Eigenheimsegment aus.

„Für Zeiträume, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, verringert sich der anzulegende Wert auf null“, ist in der aktuellen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu lesen. Diese Regelung gilt ab dem 1. Januar 2026 für alle neuen PV-Anlagen mit Nennleistungen zwischen 2 kW und 100 kW, die seit dem 25. Februar 2025 installiert wurden und die noch in diesem Jahr mit einem intelligenten Messsystem samt Steuerungseinrichtung ausgestattet werden. Oder anderes formuliert: Sobald eine PV-Anlage mit einem Smart Meter sowie einem Smart-Meter-Gateway und einer Steuerbox „beglückt“ wird, entfällt ab dem 1. Januar des darauffolgenden Jahres die Einspeisevergütung immer dann, wenn der Börsenstrompreis negativ ist.

1. Kritikpunkt: Der abrupte Vergütungsverlust bei negativen Börsenstrompreisen birgt die Gefahr von „Lawineneffekten“

Der Haken dabei: Alle Anlagen, die der Nullvergütungsregelung unterliegen, sind dem sogenannten Day-Ahead-Strompreis und damit dem gleichen Preissignal ausgesetzt. Es ist daher naheliegend, dass alle mit einem intelligenten Energiemanager ausgestatteten PV-Batteriesysteme zum gleichen Zeitpunkt an einem sonnigen Tag vom Modus „alles einspeisen“ in den Modus „möglichst alles speichern oder selbst verbrauchen“ wechseln werden. Das ist insofern nachteilig, da von einer Minute auf die andere Minute innerhalb eines Tages die PV-Anlagen mit Batteriesystemen zu laden beginnen. Das verursacht unnötige deutschlandweite Leistungssprünge in den Stromnetzen, die es ohne die Nullvergütungsregelung aufgrund von statistischen Ausgleichseffekten nicht geben würde.

Besonders gravierend ist das, weil der Börsenstrompreis an sonnigen Tagen häufig genau dann negativ wird, wenn die PV-Anlagen bereits auf Hochtouren Strom produzieren. Der abrupte Paradigmenwechsel der Solarstromnutzung tritt also häufig in Zeiten einer hohen Leistungsabgabe der PV-Anlage auf. Bereits 600 000 Heimspeichersysteme mit einer Ladeleistung von jeweils 5 kW können durch die Nullvergütungsregelung hervorgerufene Leistungssprünge von 3 GW verursachen, die anderweitig aufgefangen werden müssten.

2. Kritikpunkt: Kein Batteriespeicher wird die Verluste aufgrund der Nullvergütungsregelung auffangen können

Die Nullvergütung bei negativen Börsenstrompreisen wird häufig damit argumentiert, dass dadurch mehr Solarstrom in Spitzenzeiten selbst verbraucht oder gespeichert werden soll. Typisch dimensionierte Heimspeichersysteme sind aufgrund ihrer Speicherkapazität jedoch überhaupt nicht in der Lage, den kompletten Solarstromertrag an sehr sonnigen Tagen zu Zeiten negativer Börsenstrompreise aufzunehmen.

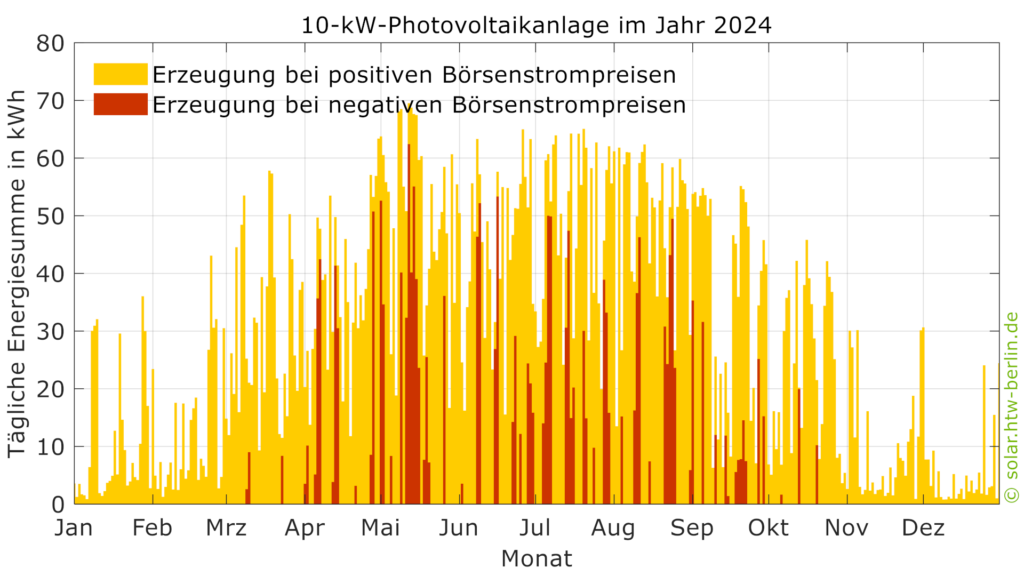

Ein Beispiel: Eine südlich ausgerichtete PV-Anlage produziert an wolkenlosen Sommertagen bis zu 7 kWh je kW Anlagennennleistung. Der Tagesertrag einer 10-kW-PV-Anlage beträgt also maximal 70 kWh. Bereits im Jahr 2024 kam es an 80 Tagen, und das fast ausschließlich im Sommerhalbjahr, zu negativen Börsenstrompreisen. Eine 10-kW-PV-Anlage produzierte im vergangenen Jahr allein an 30 Tagen mehr als 30 kWh in Zeiträumen mit negativen Börsenstrompreisen. An mehreren Tagen im Mai und Juni 2024 waren es sogar über 50 kWh pro Tag. Zum Vergleich: Heimspeicher haben typischerweise einen Energieinhalt zwischen 5 kWh und 12 kWh, wie eine Marktanalyse im Rahmen unserer Studie Stromspeicher-Inspektion 2025 zeigt. Hinzu kommt, dass die Batteriespeicher tagsüber meist nur etwa soviel Energie aufnehmen können, wie in der Nacht zuvor aus dem Batteriespeicher entnommen wurde. Ein Batteriespeicher in einem Einfamilienhaushalt, dessen elektrische Geräte nachts rund 5 kWh verbrauchen, kann also nur einen Bruchteil der solaren Energieüberschüsse zwischenspeichern, die aufgrund der neuen Regelung nicht mehr vergütet werden.

3. Kritikpunkt: Die 60-%-Einspeisegrenze gilt nur befristet bis zum Einbau eines Smart Meters

Nicht alle neu installierten PV-Anlagen werden direkt zusammen mit einem Smart Meter und einer Steuerbox in Betrieb genommen. Im Leistungsbereich über 2 kW und unter 25 kW müssen in dem Fall die neuen PV-Anlagen ihre Einspeiseleistung zunächst auf 60 % der Nennleistung begrenzen. Diese 60-%-Einspeisegrenze gilt allerdings nur, bis ein Smart Meter vor Ort verbaut wurde und der Netzbetreiber die Fernsteuerbarkeit der PV-Anlage erfolgreich getestet hat. Im Anschluss kann die PV-Anlage auch wieder mehr als 60 % ihrer Nennleistung in das Stromnetz einspeisen. Die netzentlastende Wirkung der 60-%-Einspeisegrenze verpufft daher mit dem Einbau eines Smart Meters.

Alternativvorschlag zur Nullvergütungsregelung: Dauerhafte 50-%-Einspeisegrenze für alle neuen Photovoltaik-Anlagen

Statt auf zu viel Bürokratie mit noch mehr Bürokratie zu antworten, brauchen wir Lösungen, die eine bessere Planbarkeit für die Anlagen- und Netzbetreiber ermöglichen und den weiteren Ausbau des Dachanlagensegments nicht weiter abwürgen. Klar ist: PV-Anlagen, die heute installiert werden, werden auch in 20 Jahren noch am Stromnetz hängen. Das heißt, jede neue Anlage wird Teil eines zukünftigen Energiesystems sein, das von mehreren hundert Gigawatt an PV-Kraftwerken und PV-Dachanlagen geprägt sein wird. Die gesetzlich im EEG verankerten Ausbauziele sehen vor, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die in Deutschland installierte PV-Leistung auf über 300 GW verdreifacht werden soll. PV-Anlagen werden dann nicht mehr zeitgleich in beliebiger Höhe Leistung in das Stromnetz einspeisen können. Von daher ist es naheliegend, die Einspeiseleistung aller neuen PV-Anlagen schon heute auf einen bestimmten Wert im Verhältnis zu ihrer Nennleistung zu limitieren. Anstelle der Nullvergütungsregelung hat die dauerhafte 50-%-Einspeisebegrenzung für alle neuen PV-Anlagen folgende Vorteile:

- Die fest vorgegebene Einspeisegrenze steigert die Aufnahmefähigkeit der Stromnetze für weitere neue PV-Anlagen.

- Batteriespeicher und flexible Verbraucher können gezielt zur Reduktion der Einspeisespitze eingesetzt werden. Erst dadurch wird das Netzentlastungspotenzial der Solarstromspeicher erschlossen.

- Die Batteriespeicher fangen nicht alle zeitgleich an zu laden und es entstehen auch keine unnötigen Einspeiseleistungsrampen, die die Systemstabilität beeinträchtigen.

- Die Batteriespeicher haben eine realistische Chance die Vergütungsverluste aufgrund der 50-%-Einspeisegrenze auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Bei der mit dem Solarspitzengesetz verabschiedeten Nullvergütung bei negativen Börsenstrompreisen ist das nicht der Fall.

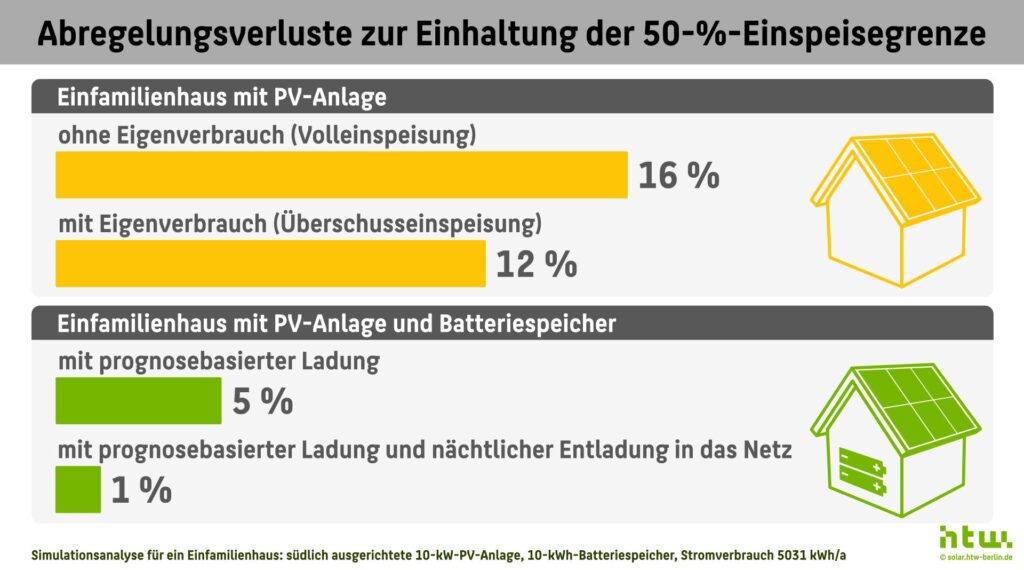

- Die Abregelungsverluste zur Einhaltung der 50-%-Einspeisegrenze können mithilfe eines prognosebasierten Energiemanagements auf wenige Prozentpunkte minimiert werden.

- Aufgrund der im EEG definierten Ausschließlichkeitsoption ist die Netzeinspeisung von zwischengespeicherten Solarstrom bereits heute zulässig. Wenn die Batteriespeicher in den Abend-, Nacht- oder frühen Morgenstunden in das Stromnetz einspeisen, können sie am Folgetag besser zur Kappung der Einspeisespitze beitragen. Mit einem 10-kWh-Heimspeicher können dadurch die jährlichen Abregelungsverluste einer privat betriebenen 10-kW-PV-Anlage, die maximal 5 kW in das Stromnetz einspeist, auf 1 % reduziert werden.

- Die 50-%-Einspeisebegrenzung beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit und damit die Finanzierbarkeit von neuen PV-Anlagen weniger als die Nullvergütungsregelung. Das könnte dem in den vergangenen Monaten schwächelnden Marktsegment der kleinen Dachanlagen wieder neuen Schwung verleihen, sodass noch mehr Eigenheime ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten.

Mehr erfahren: Testergebnisse zur 50-%-Spitzenkappung durch Heimspeicher

Im Rahmen der „Stromspeicher-Inspektion 2025“ haben das KIT und die HTW Berlin die Qualität der 50-%-Einspeisebegrenzung von Heimspeichersystemen in der Praxis untersucht. Alle Testergebnisse sind in der 89-seitigen Studie zu finden, die kostenfrei unter https://solar.htw-berlin.de/inspektion zur Verfügung steht.

Der Autor Dr.-Ing. Johannes Weniger arbeitet seit 2009 in der Solarbranche und ist Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der HTW Berlin. Seine Promotion zu Photovoltaik-Batteriesystemen schloss er 2019 im Fachgebiet Elektrische Energiespeichertechnik an der TU Berlin ab. Johannes Weniger ist Autor zahlreicher Studien zum Eigenverbrauch und zur Speicherung von Solarstrom.